进入炎热的夏季,气温升高,雨水增多,蚊虫活动日益频繁,由蚊虫传播的疾病也进入高发期,登革热和基孔肯雅热作为两种主要的蚊媒传染病,每年都会在热带及亚热带地区流行。由于两者传播途径相同、症状有相似之处,常常被混淆。今天就带大家详细了解这两种疾病,掌握科学的防控方法。

什么是登革热和基孔肯雅热?

登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过伊蚊(花斑蚊)叮咬传播。该病毒分为4个血清型,感染后可获得对同型病毒的持久免疫力,但对异型病毒感染不能形成有效保护。登革热广泛流行于热带和亚热带地区,在我国广东、广西、福建、海南等南方省份为高发区,流行季节主要为夏秋季。

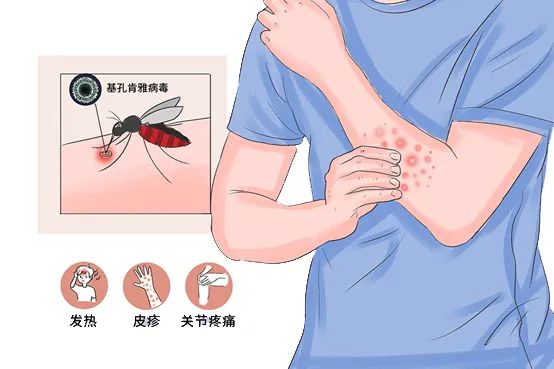

基孔肯雅热则是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,同样通过伊蚊(花斑蚊)传播。“基孔肯雅” 源自非洲斯瓦希里语 “弯曲” 之意,因患者常出现关节剧痛导致肢体弯曲而得名。该疾病最早于1952年在非洲发现,目前已扩散至全球多个地区,我国云南、广东等地曾出现输入性病例和局部聚集性疫情。

两种疾病均不会通过人与人直接接触传播,蚊虫叮咬是唯一的传播途径,且都没有特效治疗药物,做好防蚊灭蚊措施是预防关键。

两种疾病的常见症状有哪些?

登革热潜伏期为3-14天,典型症状为突发高热,体温可达39-40℃,持续3-7天;同时伴有剧烈头痛、眼眶痛、肌肉和关节疼痛(“三痛”),因此也被称为 “断骨热”;可伴有面部、颈部、胸部潮红( “三红”),结膜充血等;多数患者会出现皮疹,于病程第3-6天在颜面四肢出现充血性皮疹或点状出血疹;部分患者伴有恶心呕吐、乏力等症状。严重者可能发展为登革出血热或登革休克综合征,甚至危及生命。

基孔肯雅热潜伏期一般为3-7天,主要症状表现为急性发热,体温迅速升至39℃以上,伴有头痛、恶心、呕吐等,发热持续1-7天;皮疹多出现在发病后第2-5天,半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹或紫癜,数天后消退,可伴脱屑;关节疼痛主要累及手腕和踝趾等小关节,也可涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起剧烈疼痛是本病的重要特征,通常1-3周缓解,部分病例关节疼痛可持续数月。

基孔肯雅热与登革热比较,有何不同之处呢?

登革热和基孔肯雅热症状有相似之处,但也存在明显区别:一是基孔肯雅热潜伏期短,传播速度更快,比登革热传播快两到三倍。二是虽然两者症状相似,都有发热、皮疹症状,但登革热通常是全身肌肉和骨关节痛,基孔肯雅热是小关节疼痛明显,个别患者持续时间较久。

这两种疾病是如何传播的?

登革热和基孔肯雅热的传播途径相似,都是由白纹伊蚊和埃及伊蚊传播。伊蚊白天叮咬人,尤其活跃于日出前后1-2小时和日落前2-3小时。它们的幼虫孳生于小型积水容器中,如瓶罐、废旧轮胎、花盆等,这些地方都可能成为它们的“温床”。

如何科学预防两种传染病?

由于登革热和基孔肯雅热传播途径相同,预防措施也基本一致,核心在于防蚊、灭蚊,切断传播链:

环境治理灭蚊源是根本措施。伊蚊依赖小型积水繁殖,因此清除蚊虫孳生地是预防虫媒传染病的根本措施。定期清理房前屋后的积水容器,如瓶罐、花盆及托盘、废旧轮胎、下水道、杂物堆等区域,这些都是蚊虫滋生的 “温床”;保持居住环境整洁,及时清扫垃圾,减少蚊虫栖息场所;对无法清理的积水,可投放灭蚊幼剂,从源头控制蚊虫数量。

个人防护防叮咬必不可少。蚊虫活跃的清晨和傍晚尽量减少在户外树荫、草丛等蚊子多的地方活动;外出时穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露;在裸露皮肤和衣物上涂抹含避蚊胺、驱蚊酯等成分的驱蚊剂;家中安装纱门纱窗,使用蚊帐打造一个安全的“无蚊空间”;必要时使用电蚊拍、灭蚊灯等物理灭蚊工具对蚊虫“精准打击”。睡觉时务必使用蚊帐。

社区防控筑防线需要共同参与。社区应定期开展统一孳生地治理和成蚊灭杀行动,发动辖区广大群众积极参与到以清除蚊虫孳生地和杀灭成蚊为重点的爱国卫生运动;各企事业单位、学校、工地等要落实防蚊责任,定期清理积水;

旅游出行前了解目的地疫情,如果计划前往东南亚、非洲等登革热和基孔肯雅热流行区,出行前一定要查询当地疫情信息,做好充分的驱蚊防蚊准备。归国后14天内做好健康监测,密切关注自己的身体状况。

若出现发热、皮疹、关节痛等症状,尤其是近期有蚊虫叮咬史或去过疫区,应及时就医,并主动告知旅行史和蚊虫叮咬史,以便医生能够及时准确地诊断和治疗。

基孔肯雅热和登革热等蚊媒传染病可防可控,公众无需恐慌,没有积水就没有蚊虫孳生,没有蚊虫就没有基孔肯雅热和登革热。让我们一起齐动手,清积水,防蚊虫,保健康,积极做好家庭及周边环境的积水清理,做好个人防护,筑牢防蚊屏障,守护家人健康!